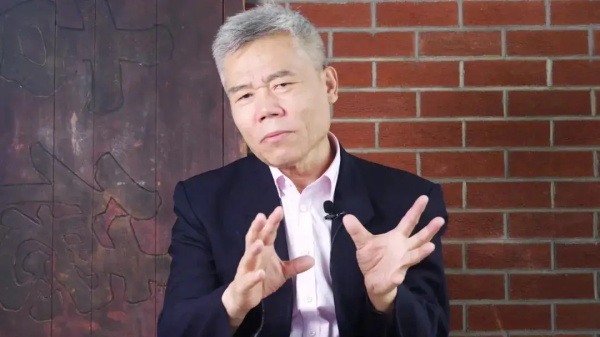

近日,知名网络大V司马南因偷逃税款被税务部门处罚超900万元的消息引发社会广泛关注。这一事件不仅暴露了其个人税务合规的严重漏洞,更将公众人物社会责任与道德标杆的议题推向舆论风口。

事件回顾:从“爱国旗帜”到“税务风波”

据官方通报,司马南及其关联公司被查出通过虚假申报、隐瞒收入等方式偷逃税款,最终被处以罚款并追缴税款及滞纳金合计超千万元。这一数字与其过往在公众场合塑造的“爱国学者”形象形成巨大反差。此前,司马南常以批判资本、强调民族情怀的形象示人,其言论在社交媒体上拥有广泛传播力。

媒体锐评:爱国需以守法为基

多家媒体在评论中指出,司马南的“人设崩塌”具有深刻警示意义。新华社旗下媒体直言:“嘴上爱国不作数,守法才是真担当。”文章强调,公众人物的社会影响力与其法律责任应成正比,爱国若仅停留在口号层面,而漠视法律义务,实则是对国家利益的损害。

公众反应:从“人设滤镜”到“信任危机”

事件曝光后,网友评论呈现两极分化。部分支持者认为“人非圣贤,孰能无过”,呼吁给予改过机会;更多批评者则直指其“双面人”本质,质疑其过往言论的真诚性。“爱国可以成为流量密码,但不能成为避税盾牌”——一位网友的评论获数万点赞,折射出公众对“言行合一”的强烈期待。

深层思考:公众人物的道德契约

司马南事件背后,是公众对“意见领袖”道德标准的集体审视。在自媒体时代,拥有话语权的网络大V们,实质上与公众签订了一份隐形的“道德契约”:他们用观点吸引关注,用影响力获取收益,同时也需承担更高的社会责任。当其行为突破法律底线时,这种契约便面临撕裂,而修复成本远超个人得失。

法治启示:税收公平不容侵蚀

税务部门重拳出击,彰显国家对税收公平的坚定维护。无论身份地位,偷逃税款都是对社会公共利益的侵蚀。此次处罚不仅是对个案的警示,更是对全社会的一次普法教育:爱国需以守法为前提,财富积累必须遵循法治框架。

结语:言行合一应是公众人物的必修课

司马南事件犹如一面镜子:照见网络时代的流量泡沫,也照出公众对“真善美”的朴素追求。对于公众人物而言,人设或许能赢得一时流量,但只有真实的行动与坚实的法律底线,才能构筑长久的公信力。当“爱国”成为行动准则而非营销工具,当社会责任成为自觉而非负担,方能真正赢得公众的尊重与信任。