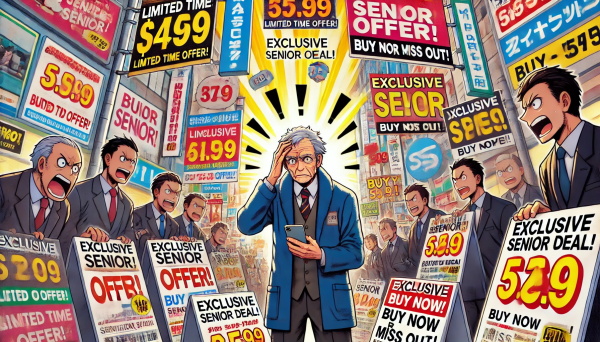

近日,多位老年消费者投诉中国移动存在“手机套餐围剿老年人”现象——70岁以上老人名下“莫名”出现视频会员、云存储、游戏加速包等自动扣费业务,而运营商提醒机制形同虚设。据黑猫投诉平台统计,2023年上半年涉及中老年群体的通信资费纠纷同比增长47%,折射出数字化浪潮下老年群体权益保护的巨大漏洞。当技术便利异化为商业围猎工具,这场针对“银发群体”的精准收割,暴露出企业社会责任缺失与监管机制滞后双重危机。

一、隐秘的“套餐陷阱”:技术机制如何沦为收割工具

调查发现,涉事自动扣费业务多通过三大路径渗透老年用户:

- “关怀”背后的捆绑销售:多地营业厅以“赠送流量”“免费体验”名义引导老年人扫码,实际默认勾选连续包月服务。78岁北京用户王淑芬称,工作人员用其手机“帮忙清理内存”,次日即发现扣费29元的视频彩铃业务。

- 免密支付的系统漏洞:部分业务开通仅需短信验证码,而老年人常将手机交予他人操作。江苏通信管理局数据显示,32%的老年用户投诉涉及子女、社区志愿者代操作时误开增值服务。

- 算法推送的精准围猎:运营商的AI外呼系统通过语音交互识别高龄用户,优先推荐“无需复杂操作”的增值套餐。某省移动内部文件显示,针对65岁以上用户的话术库特别强调“确认即开通”的极简流程。

这些“技术赋能”的营销策略,本质上构建了针对数字弱势群体的非对称博弈。当人脸识别、语音交互等技术突破传统确认环节,缺乏数字防御能力的老年人成为系统性风险承担者。

二、失效的“安全网”:监管滞后与维权困局

尽管工信部明确规定“二次确认”制度,但执行层面存在多重梗阻:

- 确认流程形骸化:河南郑州李建国老人展示的业务开通记录显示,扣费前仅收到一条含“TD”退订指令的短信,但字体大小仅为常规内容的1/3。

- 退订迷宫的商业算计:某投诉者耗时47分钟拨打3个电话、发送5条短信才成功退订“家庭云”业务,期间经历“赠送三个月优惠期”等话术挽留。

- 维权成本年龄歧视:72%的老年受访者因“不会手机投诉”“怕麻烦子女”放弃追讨损失,而运营商设置的电话投诉平均等待时长较青年用户多出2.8分钟。

更值得警惕的是,现有法律体系对“适老化”权益保护存在空白。《电信服务规范》未对老年用户设立特殊保护条款,而《消费者权益保护法》中“欺诈行为”的认定标准难以适用于隐蔽的技术性诱导。监管科技的滞后,使得每年超10亿次的老年人通信行为成为法外之地。

三、破局之道:从“数字反哺”到“制度重构”

面对愈演愈烈的“银发收割”现象,需构建多方协同的治理生态:

- 技术向善的强制约束:借鉴欧盟《数字服务法》经验,要求运营商对65岁以上用户自动开启“纯净模式”,关闭所有增值业务推送,关键操作需家属联动确认。

- 穿透式监管创新:打通工信部投诉平台与公安机关大数据系统,对同一号码短期内密集开通多笔小额扣费业务启动自动预警,倒查营销链条责任。

- 适老化服务再造:北京邮电大学专家建议,推行“数字监护人”制度,由社区、银行、医疗机构联合提供定期套餐审查服务,将通信消费安全纳入养老服务清单。

在这场代际数字鸿沟的较量中,企业的每一次“精准营销”都在拷问商业伦理的底线。当上海81岁老人张美兰捧着20页手写话费清单走进营业厅时,她抗争的不只是38元不当扣费,更是一个文明社会对长者的基本尊重。在老龄化率突破21%的中国,如何让技术进步的温度超越商业计算的冰冷,或将决定我们如何回答“老吾老以及人之老”的千年之问。