-

别把“辅助驾驶”当“自动驾驶”,看清背后的技术真相

随着智能汽车的发展,“自动驾驶”成为不少消费者选车时重点关注的科技卖点。而现实中,一个更常见却容易混淆的概念是“辅助驾驶”。不少车主以为开启了“自动驾驶”功能就能彻底“放手不管”,结果在误解下酿成了不少交通事故。要真正理解这两者的区别,需要从技术原理、功能范围和安全责任三个层面来认识。 辅助驾驶,也被称为“驾驶辅助系统”,本质是用来协助人类驾驶者提升行车安全与便利性,而不是替代人类驾驶。常见的如自…- 0

- 0

- 3

-

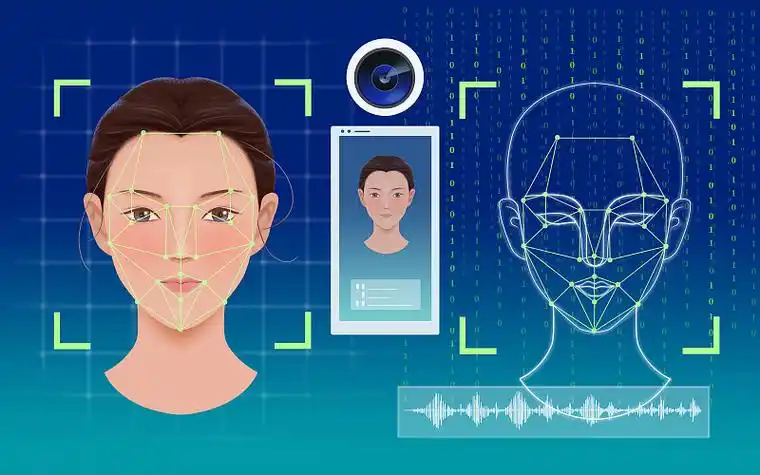

科技之眼:人脸识别能走多远?

当我们每天走进地铁站,无需刷卡;进出小区,无需钥匙;在商场里,只靠一张脸就能完成支付,这一切都依赖于人脸识别技术。这项曾被视作“科幻元素”的技术,如今已悄然渗透进生活的各个角落。然而,随着应用边界的不断拓展,公众对于隐私、滥用、歧视等问题的担忧也在逐渐升温。当技术拥有识别人脸的能力,它应不应该有权利“看穿”我们的一切?这个问题变得越来越重要。 人脸识别技术的原理并不复杂,它通过采集人脸的关键特征点…- 0

- 0

- 7

-

磷酸铁锂电池为什么仍然存在安全隐患?电动车电池的未来在哪里?

磷酸铁锂电池(LFP)因其高安全性、长寿命和低成本,成为当下电动汽车(EV)市场的热门选择。然而,尽管 LFP 电池相比三元锂电池更稳定,现实中仍发生过起火事故,引发对其安全性的讨论。同时,随着新能源技术的进步,是否存在比 LFP 更安全、更高效的电池技术替代方案? 磷酸铁锂电池为何仍可能起火? LFP 电池的主要优势在于其热稳定性,理论上相比三元锂电池(NCM/NCA)更不易发生热失控。然而,在…- 0

- 0

- 4

-

钻石光盘来了?数据存储迈向“百年寿命”时代,DNA硬盘会是下一个终极方案吗?

信息爆炸的时代里,“存得住、存得久、存得多”早已成为数字存储技术的三大核心诉求。从磁带、硬盘、闪存到云端,存储介质的演变速度惊人,但一个长期困扰行业的难题始终存在:数据寿命太短。普通硬盘的数据可保持约5年,SSD寿命稍长也不过10年到20年,而一些重要档案、科研成果或文化遗产显然需要更长久的保存载体。最近一项研究成果打破了这一瓶颈——科学家首次利用人工钻石制造超耐久“光盘”,理论上可存储数据数百年…- 0

- 0

- 6

-

当光拥有“形体”:科学家首次实现光的超固体态转化,重新定义物质与能量的边界

在人类对物质世界的探索中,光一直是一种特殊而神秘的存在。它既是一种波动,也是一种粒子;它没有静止质量,却拥有能量与动量;它可以穿越真空,却又不具备我们熟悉的“实体”特性。而最近一项激动人心的物理突破,则让我们对“光”的理解再一次被颠覆。科学家首次成功将光转化为“超固体态”——一种集流体特性与固体结构于一体的奇异物态,让原本“无形无质”的光获得了“结构性”。 这一突破来自于量子光学和凝聚态物理的前沿…- 0

- 0

- 4

-

“AI医生”走进诊室,它能成为你的可靠“主治医师”吗?

人工智能正以前所未有的速度渗透进各行各业,其中医疗领域尤为引人注目。从智能辅助诊断、疾病预测、电子病历分析,到手术机器人、远程问诊系统,再到个性化健康管理平台,所谓“AI医生”已不再只是科幻概念,而正在成为医院系统、初诊流程乃至患者日常健康管理中的重要角色。最近,随着多个国家和地区正式将AI诊疗系统纳入临床实践,其准确率与人类医生媲美,甚至在某些领域略胜一筹的消息,再次引发公众对“AI能否代替医生…- 0

- 0

- 6

-

突破45.22特斯拉!刷新世界纪录的稳态强磁场水冷磁体有多强?

2024年初,中国科学院合肥物质科学研究院发布一项重大成果:中国自主研制的稳态强磁场水冷磁体,实现了45.22特斯拉的稳态磁场强度,刷新了由美国国家强磁场实验室保持了二十余年的纪录。这不仅标志着中国在磁体技术上的重要突破,更意味着全球材料科学、低温物理、生物磁共振等前沿研究领域获得了一个更强大、更稳定的实验平台。那么,这个“地表最强磁场”是如何产生的?它背后的科学原理与技术挑战又是什么? 我们生活…- 0

- 0

- 6

-

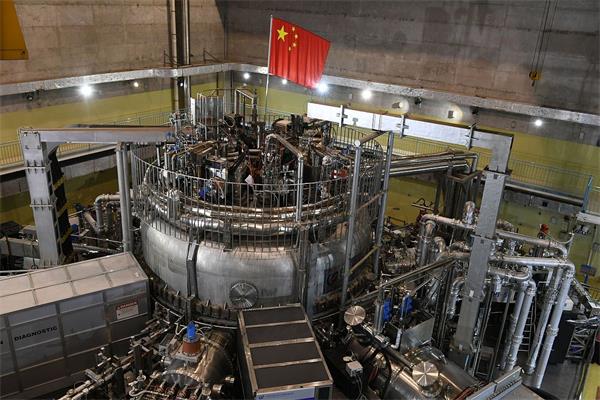

挑战太阳核心温度!“人造太阳”EAST为何能1亿度燃烧1000秒?揭秘背后的科技奇迹

当我们仰望星空,太阳那颗稳定燃烧了数十亿年的恒星为地球源源不断地输送着能量。而就在2024年底,中国“人造太阳”EAST(全超导托卡马克核聚变实验装置)又一次刷新了全球纪录:1亿摄氏度高温下稳定运行1000秒。这不仅是核聚变实验领域的重大技术突破,更是人类追逐清洁能源梦想路上的关键一步。那么,这一壮举的实现依赖的是什么?支撑它的“黑科技”究竟有哪些? 核聚变被誉为终极能源,是模拟太阳内部将氢原子聚…- 0

- 0

- 6

-

AI说的都对?别让“人工智能神话”绑架了你的判断力

随着AI技术飞速发展,越来越多的对话型人工智能进入公众视野,从搜索引擎到写作助手,从法律咨询到医疗辅助,仿佛只要“问一下AI”,复杂问题就能迎刃而解。在这股智能浪潮中,一种“AI都懂”的观念悄然形成,甚至不少人开始默认:“AI说的肯定比人靠谱。”这类看似顺理成章的想法,其实隐藏着巨大的信息误导风险。AI系统再强大,也并不代表它的话“总是准确”。科技的光芒之下,依旧需要保持质疑的目光。 人工智能在语…- 0

- 0

- 6

-

AI生成的内容,需要担心侵权吗?解读技术红利背后的法律灰区

随着ChatGPT、Midjourney、Sora等生成式AI工具的普及,“AI创作”已经渗透到图文、音频、视频等多个内容领域。无论是企业营销文案、自媒体内容,还是广告设计、剧本创作,越来越多的人开始依赖AI辅助产出。然而,AI生成的内容是否真的“安全”?是否可能侵犯他人版权?这成为许多内容创作者、开发者和平台运营者心中的疑问。 2023年,美国作家协会起诉OpenAI,控诉其在未经授权的情况下利…- 0

- 0

- 5

-

手机快充到底伤不伤电池?一场速度与寿命的技术博弈

充电5分钟,通话2小时,曾是广告词,如今已成现实。智能手机快充技术近年来突飞猛进,从早期的18W、30W,到如今主流旗舰机纷纷冲上100W甚至200W,“充电焦虑”似乎被技术彻底治愈。但与此同时,一个普遍存在的疑问也浮出水面:这么高功率、这么快速度,手机电池真的受得了吗?快充究竟是科技进步的福音,还是隐藏着伤电池的隐患? 要理解这个问题,首先得从手机电池的基本结构说起。目前市面上几乎所有智能手机都…- 0

- 0

- 7

-

AI来了,程序员会不会像土木一样“红极一时,后来过剩”?

在“AI写代码”不再是噱头的当下,一个现实问题被频繁提起:程序员会不会成为下一个“土木工程”?曾几何时,土木专业因基建红利而风光无限,而今随着房地产降温、基建趋稳,许多土木人面临转行焦虑,甚至被贴上“红利结束、人才过剩”的标签。类似的讨论正在程序员群体中悄然蔓延。尤其是在 GitHub Copilot、ChatGPT-4、Claude 3 等 AI 编程工具日趋强大之后,“AI会不会取代程序员”已…- 0

- 0

- 7

-

太空垃圾危机迫在眉睫,人类航天未来如何破局?

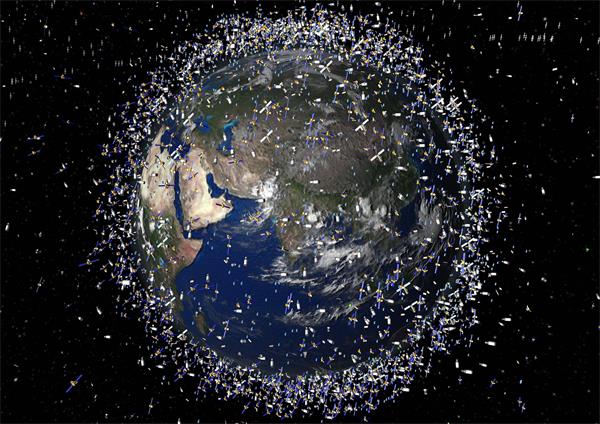

2024年10月,美国“星链”计划新增部署了第八十组卫星,使在轨卫星总数超过7500颗,引发了全球航天领域的广泛担忧。与此同时,欧洲航天局发布报告指出,地球近地轨道的太空垃圾数量已突破1.6亿件,其中直径超过10厘米的超过3万件。面对如此庞大的“天上废墟”,人类该如何维持太空的可持续发展?这个问题正变得愈发紧迫,也愈发复杂。 太空垃圾,也被称为“轨道碎片”,指的是人类发射的火箭残骸、报废卫星、碰撞…- 0

- 0

- 10

-

5G基站真的“辐射大”?别让科技进步被误解困住了脚步

5G技术的飞跃为全球通信、医疗、教育等多个领域打开了全新可能。然而在其快速推进的过程中,不少人对“5G基站辐射”抱有疑虑,担心长期暴露在电磁环境中可能带来健康隐患,甚至引发癌症。这些焦虑的根源往往在于对“电磁辐射”概念的模糊理解,以及对高科技设备背后安全机制的不甚了解。 要理解5G基站的电磁辐射是否对人体有害,首先需要明确“电磁辐射”并不等同于“有害辐射”。在物理学中,电磁辐射是指电磁波的传播,它…- 0

- 0

- 4

-

刷脸支付的隐私焦虑背后,是技术进步的两难选择

在超市结账通道,顾客无需掏出手机或银行卡,只需面对摄像头“刷个脸”,支付便完成得悄无声息。这种便捷的“刷脸支付”技术,正逐步走入大众生活,从餐饮店到便利店,从地铁站到校园。然而,越来越多消费者在享受便捷背后,也感受到某种莫名的不安——“我的面部数据安全吗?”“会不会有人冒用我的脸?”“如果被滥用怎么办?”刷脸支付似乎正在成为现代技术发展中的“甜蜜负担”。 面部识别本质上是人工智能领域的一种生物识别…- 0

- 0

- 5

-

从地面到太空,太阳能发电的“升维打击”是否已临近现实?

人类对于能源的探索,从来没有停止过向天空仰望。随着可再生能源逐步替代传统能源成为未来主流,太阳能无疑是最具潜力的绿色能源之一。然而,在地面发展太阳能也面临天候、昼夜和地理限制的瓶颈。正因如此,“空间太阳能电站”这个曾在科幻作品中出现的构想,如今正在逐步走向现实,并被全球多个航天强国视为能源未来的新边界。 空间太阳能电站,顾名思义,是将巨型光伏阵列部署在地球同步轨道或更高轨道的太空平台上,全天候无间…- 0

- 0

- 4

-

为什么宇宙飞船的返回舱,总是那个“鼓包状”?背后的真相很“物理”

在追踪人类航天发展的各类照片与视频中,不难发现一个视觉上的奇怪现象:无论是美国的“阿波罗”系列、中国的“神舟”飞船,还是俄罗斯“联盟号”,它们的返回舱造型都惊人地相似——一个略带圆润的锥形、带钝头的“钟形舱”。这一设计不讲美感、不追流线,却几乎成了所有飞船“归家”的标配。是因为航天机构不懂设计创新?还是另有科学原理作支撑?答案其实隐藏在空气、速度与生存之间的严峻博弈中。 宇宙飞船的返回舱任务非常明…- 0

- 0

- 15

-

低空经济起飞中:重新定义“天上的生意”

在过去,人们习惯把航空经济的重心放在高空飞行器与大型机场上,而“低空”常常被视为军事、训练或管控的空域。但如今,随着科技进步与政策开放,一个全新的经济版图正在悄然成形。它不在高空之巅,而在我们头顶几百米的天空。这就是“低空经济”——一个即将改变城市交通、物流服务、应急救援乃至生活方式的新兴产业系统。 低空经济,指的是以3000米以下空域为主要活动空间,以低空飞行器为载体,涉及通用航空、无人机应用、…- 0

- 0

- 8

-

“轻”中藏“硬”:无人机新材料革命正悄然展开

无人机,这一曾经只存在于军工和科幻中的高精尖技术,如今已飞入寻常百姓家。从农业植保到物流运输,从空中摄影到灾害救援,无人机正在重塑多个行业的工作方式。而它背后最深层的驱动力之一,便是新材料技术的不断突破。 一个小小的飞行器,既要轻盈以实现长时间滞空,又要坚固以应对复杂天气,还要具有足够的耐热性和抗冲击能力。在性能、重量、成本和耐久性之间寻找平衡,是无人机材料研发的核心挑战。而近年来,新材料技术的发…- 0

- 0

- 10

-

大模型是怎么工作的?一份通俗易懂的AI指南

在人工智能的浪潮中,“大模型”成为了炙手可热的关键词。ChatGPT、文心一言、Claude,这些强大的AI产品背后,都是由“大语言模型”驱动的。无论是写文章、编程、绘画,还是回答复杂问题,大模型似乎无所不能。但它们究竟是如何工作的?为何能理解语言,甚至生成看似“有思想”的文本?这一切的核心,藏在海量数据、深度学习和复杂算法的结合之中。 什么是“大模型”?为什么叫“大”? “大模型”本质上是一个基…- 0

- 0

- 3

-

代码、算法与透明的力量:开源背后的技术哲学与社会驱动

在数字时代,“开源”已不再是程序员圈内的小众用语,而成为技术、商业与社会变革的重要推动力。从操作系统到人工智能模型,从图形引擎到芯片架构,无数最前沿的科技成果都以“开放源码”的形式传播、演化和成长。一个看似“共享”的举动,竟成为竞争中的核心武器和信任的基石。为什么越来越多的开发者、企业乃至政府强调开源?这个问题的答案,远比“免费使用”或“节省成本”来得深远。 开源的概念最早起源于软件开发,它意味着…- 0

- 0

- 6

-

生成式人工智能掀起技术新浪潮,未来发展走向何方?

生成式人工智能(Generative AI)正在以令人瞩目的速度重塑社会和产业格局。从2022年末ChatGPT的横空出世,到各类文生图、文生视频、代码生成工具相继登场,这一技术不再是科幻设想,而成为现实生活中的“新常态”。它不仅重塑了人们获取信息、表达创意的方式,也带动了全球范围内的技术竞赛、伦理讨论与产业转型。面对如此迅猛的发展趋势,探讨其未来走向,既是技术研究的需要,更是社会治理与产业布局的…- 0

- 0

- 11

-

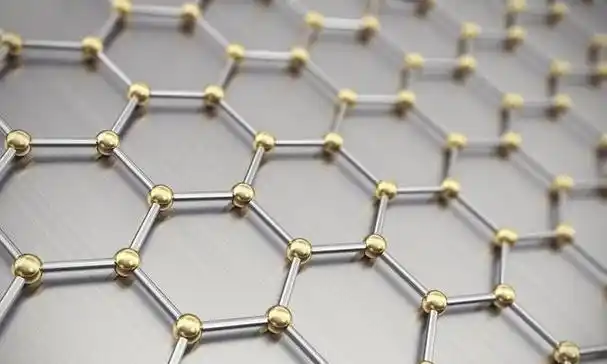

超导材料开启“零电阻时代”:未来科技的能量引擎?

在科技发展日新月异的今天,人类依然受困于最基础的问题——如何更高效地使用能源?电流在导线中传输时所产生的能量损耗,早已成为工业系统中的巨大隐形消耗。但一类神秘的材料正在悄然打破这一局限:超导材料。这类材料在特定条件下电阻为零,电流可无限循环,磁场可被完全排斥,不仅挑战了传统物理认知,更为人类能源、计算、医疗、交通等多个领域带来革命性改变的可能。 超导现象最早于1911年被荷兰物理学家卡末林·昂内斯…- 0

- 0

- 5

-

人工生命的崛起:在AI时代重新定义“生命”

人工智能席卷全球,生成式技术不断刷新人们对智能的理解,而在科技舞台的另一端,人工生命(Artificial Life,简称ALife)正悄然成为交叉学科研究的热点。它并不只是技术的一种延伸,而是对“生命”这一古老命题的深度重构。当前,从ChatGPT等智能体的火爆,到“数字人”“虚拟生物”的商业化落地,人工生命已从科幻边缘走入现实核心。探索人工生命,不仅是科学挑战,更是对人类自身位置与未来走向的深…- 0

- 0

- 6

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!