-

“大草莓=膨大剂”?揭秘多倍体草莓的真相

在水果摊上看到又大又红的草莓,不少人心中难免泛起一丝疑问:这么大的草莓是不是用了膨大剂?更有传言称所谓的“多倍体草莓”是一种通过药剂催生的“科技果”,不仅不天然,还可能对健康不利。然而,科学往往比想象中更温和,也更真实。 草莓作为人们钟爱的水果之一,因其香甜的口感、丰富的维生素C以及多样的品种,长期占据春季果市的“C位”。而在众多草莓品种中,果实硕大、颜色艳丽的“多倍体草莓”近年来备受关注。很多消…- 0

- 0

- 2

-

别把“辅助驾驶”当“自动驾驶”,看清背后的技术真相

随着智能汽车的发展,“自动驾驶”成为不少消费者选车时重点关注的科技卖点。而现实中,一个更常见却容易混淆的概念是“辅助驾驶”。不少车主以为开启了“自动驾驶”功能就能彻底“放手不管”,结果在误解下酿成了不少交通事故。要真正理解这两者的区别,需要从技术原理、功能范围和安全责任三个层面来认识。 辅助驾驶,也被称为“驾驶辅助系统”,本质是用来协助人类驾驶者提升行车安全与便利性,而不是替代人类驾驶。常见的如自…- 0

- 0

- 3

-

每天都敷面膜,肌肤真的会越来越好吗?小心“过护”反伤肤

近几年,面膜已经从“偶尔护理”变成了许多爱美人士的日常习惯,尤其是受到社交媒体和明星护肤分享的影响,不少人形成了“每天敷一片”的护肤理念。然而,这种“频率越高效果越好”的护肤逻辑,真的是科学的吗?事实上,每天敷面膜不一定能让皮肤更好,反而在某些情况下可能适得其反。 面膜之所以受欢迎,是因为它可以通过短时间的“封闭式”作用,让活性成分更集中地渗透至肌肤。常见的保湿型、美白型、抗老型面膜,通常含有透明…- 0

- 0

- 4

-

异物飞进眼睛却找不到了?它可能“消失”得比你想象得更科学

当沙粒、睫毛、飞虫等微小异物飞入眼睛却迟迟找不到时,很多人会产生一种疑惑:“它到底去哪儿了?”揉了半天,流了不少泪,但始终没把异物“揉出来”。这类异物似乎在神秘地“蒸发”,令人不安。其实,这些微观异物并没有魔法,它们的“去向”有着清晰的医学解释,背后也隐藏着人体精妙的防御与清理机制。 眼睛作为人体中极其敏感和脆弱的器官,拥有一套复杂而高效的保护系统。从解剖结构上看,眼球被眼睑和结膜覆盖,眼睑内壁与…- 0

- 0

- 3

-

当阿司匹林遇上植物:一粒药片也许真能“养花”?

家中常备的小阿司匹林,原本是用于心血管疾病预防的常用药物。但近些年来,网络流传出一种说法:将阿司匹林掺入水中浇花,可以让植物长得更旺盛、提高抗病能力、甚至延长花期。这一看似“离谱”的用法,背后是否真有科学依据?小小一片药,真的能成为花草生长的“神助攻”吗? 从植物学和化学生物的角度来看,阿司匹林的主要成分为乙酰水杨酸(Acetylsalicylic acid),而这个化学结构在植物界并不陌生。在许…- 0

- 0

- 3

-

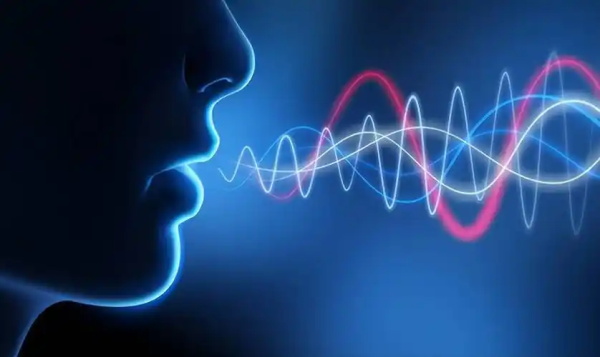

为什么“自己”的声音听起来如此陌生?原来大脑和耳朵“合谋”了!

日常生活中,不少人第一次听到自己录下的声音时,都会露出错愕的表情,脱口而出:“这是谁?怎么这么奇怪?”这份陌生感几乎是普遍的心理体验。可明明是自己说的话,为何听起来却如此别扭,甚至会觉得自己的声音“难听”?其实,这并不是幻觉,而是人体听觉系统和大脑处理机制的自然结果。 我们在平常说话时听到的声音,并不完全是通过空气传播而来的“外部声音”,而是空气声与骨传导声共同作用的“内部混合版”。空气声指的是我…- 0

- 0

- 4

-

蓝莓外壳那层“白霜”到底是什么?别再误会它是农药了!

走进水果店或超市,蓝莓那一层薄薄的“白霜”常常让一些人心生疑虑,有人担心那是农药残留,不敢直接食用,甚至有人会反复冲洗甚至用盐水、碱水浸泡。看似小事,却反映出大众对食物安全的高度关注。但这层“白霜”究竟是什么?是否真的有害?这背后其实藏着关于植物自我保护的精妙机制。 蓝莓表面那层近似白蜡的东西,学名叫作“果粉”或“果蜡”,并非人为添加的化学物质,而是蓝莓在发育过程中自然分泌的一种脂溶性化合物。这层…- 0

- 0

- 5

-

电动牙刷是“护齿神器”还是“隐形杀手”?别让误区影响你的选择

电动牙刷正在成为越来越多家庭的日常用品,它的高频震动和自动旋转功能被许多人称为“清洁牙齿的利器”。但近年来,一些关于电动牙刷“长期使用会导致牙齿变薄”“容易引发牙龈出血”的声音不断浮现,这是否意味着我们被科技“反噬”?电动牙刷究竟会不会伤害我们的口腔健康?这背后其实藏着不少容易被误解的关键知识点。 电动牙刷的主要工作原理是通过马达驱动刷头,以每分钟几千甚至上万次的震动或旋转频率来清除牙齿表面的牙菌…- 0

- 0

- 2

-

甜蜜诱惑背后:糖如何悄悄“操控”你的大脑?

在现代生活节奏不断加快的背景下,甜食成为许多人缓解压力、获得短暂快乐的“解药”。从巧克力、蛋糕到含糖饮料,我们的大脑似乎对甜味格外“偏心”。但在这一系列“甜蜜选择”的背后,科学家却发现糖对大脑产生的影响远比我们想象得更深远。 糖的基本形式是葡萄糖,它是大脑最直接和最常用的能量来源。尽管大脑仅占人体体重的约2%,却消耗了人体近20%的葡萄糖。某种程度上说,适量糖分是认知活动的“燃料”。在血糖水平适中…- 0

- 0

- 4

-

比特币的本质与“挖矿”效率之谜:数字黄金真的高效吗?

过去十多年间,比特币从极客圈的技术玩物,一跃成为金融领域的热门话题,引发了无数关于未来货币体系的想象。然而,围绕比特币的争议也从未停止,尤其是在“挖矿效率”这一问题上,不仅涉及技术,还牵动着能源、经济与环保多重维度。 比特币(Bitcoin)是一种去中心化的加密货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2008年提出,目标是构建一个不依赖银行机构,也无需信任第三方的交易系统。比特币网络运…- 0

- 0

- 4

-

科技如何助力珊瑚礁的“最后防线”?

全球变暖和人类活动的双重压力下,曾经绚烂多彩的珊瑚礁正逐步退化,大片海底生态系统悄然死去。珊瑚礁被誉为“海洋中的热带雨林”,是数十万种海洋生物的家园,也是人类海岸线的重要防护线。如今,科技正被寄予厚望,成为修复与保护珊瑚礁生态的关键力量。 珊瑚礁本质上是珊瑚虫分泌的碳酸钙骨骼在海底构建的庞大“建筑群”,这些看似脆弱的生物对海水温度、酸碱度、污染物浓度等变化极为敏感。仅1°C的海水升温都可能触发珊瑚…- 0

- 0

- 4

-

隐形的热带杀手:全面认识疟疾,这场人类与寄生虫的持久战争

在许多现代都市中,人们对疟疾的印象或许已变得模糊。然而,在全球范围内,尤其是热带地区,这种由蚊虫传播的疾病依旧对数以亿计的人口构成威胁。疟疾不仅是一种古老的疾病,更是一场横跨地理与时间的公共卫生挑战,至今仍未完全被人类征服。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过雌性按蚊叮咬人类传播。疟原虫是一种寄生虫,进入人体后寄生于肝脏和红细胞中,破坏细胞,引发周期性的高热、寒战与全身不适。目前已知可感染人…- 0

- 0

- 7

-

隐形杀手“铅”:你可能每天都在接触它,却并不知道危险

铅,是一种在地球上广泛存在的金属,它曾在工业、建筑乃至日常用品中发挥重要作用。然而,随着科学认知的深入,人类逐渐意识到,这种沉重的金属并非无害。在我们看不见的角落,它正悄悄地影响着身体,尤其是对儿童与孕妇来说,可能是一种难以逆转的毒害。 铅(化学符号Pb)是一种银灰色重金属,自然界中多以矿石形式存在。由于其熔点低、延展性强、抗腐蚀性好,铅曾广泛用于制造水管、油漆、电池、汽油添加剂、焊料等产品。20…- 0

- 0

- 3

-

春风为何挟沙而来?——解读沙尘天气频发的春季密码

每当春回大地,万物复苏之际,伴随的不总是温暖与生机。在人们脱去厚重冬装、开始享受阳光的同时,一股熟悉的“灰黄”常常突如其来——沙尘暴席卷而至,遮天蔽日,甚至让天光变得昏暗。这种自然现象不仅对出行和健康造成困扰,也成了不少城市春天的固定“访客”。一个不禁发出的疑问是:为什么沙尘天气总爱在春天来“报到”? 沙尘天气的形成是多因素协同的结果。从本质上讲,它源于地表松散的沙土在强风作用下被抬升到空中,并随…- 0

- 0

- 4

-

压力“胃”何作祟?——4月9日国际护胃日,读懂情绪与胃健康的关联密码

每年的4月9日被定为“国际护胃日”,提醒人们关注胃部健康这一被现代节奏不断侵蚀的生命支点。越来越多人发现,在面临高压、焦虑或紧张情境时,胃部会发出“抗议”:隐隐作痛、烧灼、反酸,甚至绞痛难忍。情绪压力为何能影响到胃?这并非“心病”使然,而是有着严谨生理学与心理学基础的真实现象。 胃,是人体最敏感的器官之一。它不仅是食物消化的第一“重镇”,也是人体与外界压力交流的重要窗口。从神经解剖的角度来看,胃的…- 0

- 0

- 3

-

宇宙的隐秘拼图:科学家为何执着追寻暗物质的身影?

在浩瀚的宇宙中,人类熟知的一切——星辰、行星、尘埃、气体、甚至你我自身——都只占宇宙总质量能量的不到5%。而剩下的,绝大部分是我们看不见、摸不着、却能感知其存在的神秘物质与能量。其中,暗物质是最令人着迷也最难解的谜团之一。正因为它几乎不与普通物质发生相互作用,却主宰了宇宙的结构与命运,科学家才如此执着于揭开它的面纱。 暗物质这一概念的诞生源自对宇宙引力异常的观察。20世纪30年代,瑞士天文学家弗里…- 0

- 0

- 4

-

迷路是天生的吗?揭秘“路痴”背后的科学真相

每个人身边似乎都有那么几个“方向感不强”的朋友,导航不能离手,商场里转几圈就找不到出口,更有甚者连自家小区都能迷路。这类现象被人们通俗地称作“路痴”。有人把它当成一种搞笑的“体质”,有人甚至因此感到焦虑和尴尬。那么,一个人为什么会成为“路痴”?这是习惯问题、性格问题,还是有生理和大脑结构的根源? “路痴”的本质,其实和人类的空间认知能力密切相关。空间认知是人脑中负责感知、记忆和推理空间关系的能力,…- 0

- 0

- 5

-

“零添加”酱油真的更健康吗?

近几年,商超货架上的酱油标签越来越五花八门,其中“零添加”成为许多消费者选购时格外留意的关键词。有些品牌甚至打出“0防腐剂”“不添加味精”“不含焦糖色”等宣传语,看似天然、安全、健康,价格也往往高出普通酱油不少。这究竟是食品工业对健康趋势的积极响应,还是一种被包装过的“智商税”?要理性看待这个问题,离不开对酱油成分、生产工艺、监管标准与消费心理的深入理解。 酱油的本质是一种发酵食品,其历史可追溯至…- 0

- 0

- 5

-

乳酸菌的“守宫神”:微生态干预为宫颈癌预防带来新契机

宫颈癌一直是威胁女性健康的主要恶性肿瘤之一,全球每年约有60万名女性新发病例,其中多数发生在低收入国家。虽然宫颈癌的主要病因——高危型人乳头瘤病毒(HPV)感染已经被明确,并且HPV疫苗的广泛推广正在减少其发病率,但新近研究提示,宫颈癌的发生并不仅仅与病毒直接相关,女性阴道微生态环境同样扮演着重要角色。近日,发表于《Nature Communications》的一项研究揭示,乳酸菌在预防宫颈癌方面…- 0

- 0

- 8

-

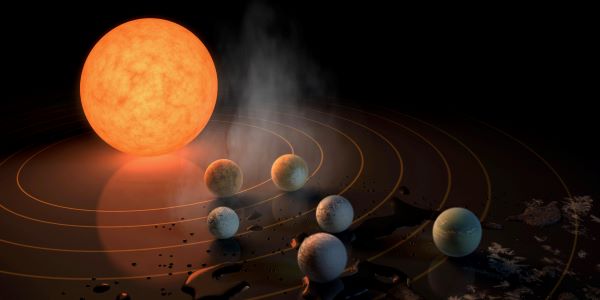

星际大同:太阳系行星为何偏爱一个“平面”?

遥望星空,我们看到的不仅是浩瀚与神秘,更是一场宇宙物理的精密演算。一个引人注目的现象是,太阳系中的所有行星几乎都沿着同一平面——黄道面围绕太阳运行。这一规律并非偶然,而是宇宙演化过程中的必然结果。要理解这个看似简单的问题,背后却隐藏着宇宙诞生之初的深层物理机制和天体演化的轨迹。 回溯到约46亿年前,太阳系还只是一个由尘埃和气体组成的庞大云团,称为“太阳星云”。这团星云由氢、氦和重元素组成,处于一种…- 0

- 0

- 4

-

不甜的“陷阱”:你低估了水果中的隐藏糖分

在健康饮食理念盛行的今天,“少糖”“控糖”成为了不少人生活中的关键词,尤其是糖尿病群体和减脂人群。许多人在选择水果时会凭借味觉判断水果的“糖分”高低,认为甜味越强,含糖量越高,反之则是“低糖水果”,吃多也无妨。然而,从营养学角度来看,这种判断方式极易误导,因为水果的甜度与其实际糖含量并不总是划等号。 水果的甜味主要来自天然糖类,如葡萄糖、果糖和蔗糖。我们所感受到的“甜”其实是味蕾对这些糖分的敏感反…- 0

- 0

- 5

-

酒量能练出来吗?科学揭示饮酒耐受的真相

“喝得多了,自然就能练出酒量。”在各种酒局文化盛行的环境中,这样的说法常被视为经验之谈,甚至成为不少人拼酒的理由。但酒量真的能通过训练提高吗?从人体代谢机制到基因遗传,再到长期饮酒的影响,科学研究给出了更为严谨的答案。 决定一个人酒量的核心因素是酒精代谢能力,而这主要依赖于两种酶——乙醇脱氢酶(ADH)和乙醛脱氢酶(ALDH)。酒精进入体内后,ADH会将乙醇转化为乙醛,而后ALDH进一步分解乙醛,…- 0

- 0

- 9

-

游隼猎杀朱鹮:生态平衡与人类干预的界限

随着朱鹮种群数量的恢复,人们欣喜地看到这位“东方宝石”在自然界中再度翩翩起舞。然而,新的问题也随之而来——朱鹮的天敌游隼开始捕食它们,这一现象引发了社会关注。一些人认为,游隼的捕杀可能会影响朱鹮的种群恢复,人类应当介入加以保护;另一些人则认为,食物链中的捕食行为是生态系统正常运转的一部分,不应人为干预。面对这一两难问题,我们是否应该出手相助? 朱鹮曾一度濒临灭绝,20世纪80年代全球仅存7只,全部…- 0

- 0

- 4

-

95号油比92号油更耐烧?

在油价不断波动的背景下,关于燃油经济性的讨论从未停止。有人认为,95号汽油比92号汽油燃烧更充分,续航更长,因此“更耐烧”。这种说法看似有理,但事实真的如此吗?从燃油成分、发动机匹配性和车辆实际油耗来看,答案或许并不如想象中简单。 95号和92号汽油的主要区别在于辛烷值。辛烷值是衡量汽油抗爆性的指标,数值越高,表示燃油在高压缩比发动机中更不容易发生爆震。95号汽油的辛烷值更高,相较于92号油,它可…- 0

- 0

- 5

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!